转自知乎专栏:神州幻梦

引言

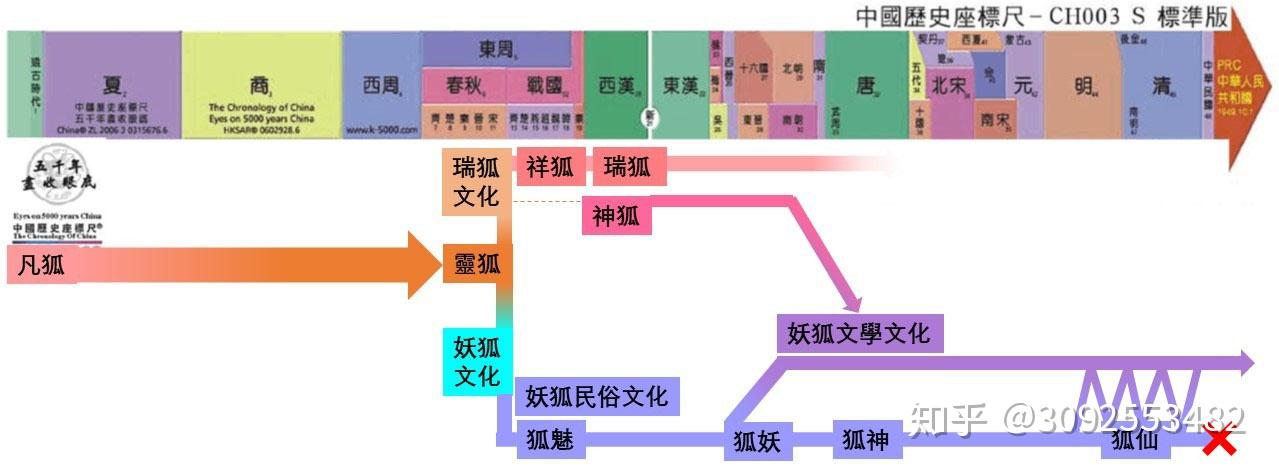

狐曾经以不同的文化面貌出现在古人的观念中。笔者尝试将其嬗变过程中的各个阶段和各个形态分别定类为「凡狐」、「灵狐」、「祥狐」、「神狐」、「瑞狐」、「狐魅」、「狐妖」、「狐神」、「狐仙」等。

魏晋之际,狐开始从「精」转化为「妖」。于是,在此后的传说记载及志怪小说中,狐便经常以人的形态面貌出现在人类活动环境中,并与人类进行交往。笔者将之定类为「狐妖」,以此和兽形的「狐精」作区分。

其等的变幻程度虽有差别,但大多都具备几乎完美的人形及明确的人类身份,甚至拥有姓名,完成了人性化甚至人格化。这些狐妖的行事方式不尽相同,按照故事的性质及其相关描述,或可以再细分为几类:「淫狐」、「狐媚」、「妖狐」、「狐妻」、「学狐」、「天狐」 、「仙狐」、「善狐」等。

作为神兽、瑞兽,比狐更耀眼的族群比比皆是,但作为妖精,无论是作祟事迹之多,还是妖异性之高,抑或是族群数量之多,狐妖都是其他妖类莫能比肩的。

明·羅貫中《三遂平妖傳》:「話說諸蟲百獸,多有變幻之事,如黑魚漢子、白螺美人、虎為僧為嫗、牛稱王、豹稱將軍、犬為主人、鹿為道士、狼為小兒,見於小說他書,不可勝數。就中惟猿猴二種,最有靈性。算來總不如狐成妖作怪,事跡多端。」

明·凌濛初《二刻拍案驚奇》:「天地間之物,惟狐最靈,善能變換,故名狐魅。」

明·徐昌祚《燕山叢錄》卷八:「大抵物久而為妖,有情無情皆有之,而惟青丘之獸(指狐)為多。」

狐妖身上不仅体现着一些通用的宗教观念,如「物老成精」、「象人之形」等,还体现着许多狐妖特有的宗教观念,诸如「狐妖」、「狐仙」等概括狐妖的变化和修炼的概念。

另一方面,狐妖身上还非常特殊地体现着古代中国人的伦理观、女性观等社会观念,其身上反映着的很多时候也不是文人对狐的评价,反而是对人性的认识、批判和思考。

这是狐妖相较于其他妖类最为特别的地方,也是中国狐文化的一大魅力所在。因此,在古代文学体系中,没有哪种妖物能像狐妖一般获得广大的小说家的青睐。

本系列文章将尝试对志怪故事中存在的不同狐妖形象进行概括,归纳其行为表现的特徵,并分析其形象或特徵背后的文化背景及相关的文化观念。由此让读者及笔者本身对「狐」这一文化形象有更广泛而全面的认识。

囿于篇幅,若对引录故事的原文感兴趣,请自行查阅。

在古代志怪小说中,有专门作祟的狐妖,「淫狐」和「狐媚」其实都算是此类。不过本文介绍的是其作祟行为之性质与性无关,但危害性显然比以上两者都更强的狐妖,笔者以「妖狐」来概括它们。

从各则故事来看,妖狐行事无论利己与否,大多都会损人,有时候亦不知其目的为何,反正总是莫名其妙地搞得人家破人亡。

由此表现来看,「妖狐」与「狐魅」十分相似,前者与狐妖的关系和后者之于狐精也差不多。两者之间的差别主要体现在妖狐为人形而狐魅为兽形,但前者作祸之深往往远超后者。

妖狐作祟的形式——「截发」

大约在三国时期至南北朝时期,北方地区曾广泛流传一种「妖狐截发」的传说。

三國·魏·曹丕《列異傳》載:「汝南北部督郵西平劉伯夷有大才略,案行到懼武亭夜宿。……夜時有異物稍稍轉近,忽來覆伯夷,伯夷屈起,以袂掩之,以帶系魅呼火照之,視得一老狸,色赤無毛,持火燒殺之。明日發視樓屋間,見魅所殺人髮數百枚。於是亭遂清靜。舊說『狸髡千人,得為神也。』」

北魏·楊衒之《洛陽伽藍記》卷四載:「有挽歌孫岩,娶妻三年,妻不脫衣而臥。岩因怪之,伺其睡,陰解其衣,有毛長三尺,似野狐尾,岩懼而出之。妻臨去,將刀截岩髮而走,鄰人逐之,變成一狐,追之不得。其後京邑被截髮者一百三十餘人。初變為婦人,衣服靚妝,行於道路,人見而悅近之,皆被截髮。當時有婦人著彩衣者,人皆指為狐魅。熙平二年四月有此,至秋乃止。」

《北齊書·後主記》載:「(武平)四年春正月戊寅,……鄴都、幷州並有狐媚,多截人髮。」

《列异传》中狐魅夜里侵入人室,截取了数百人的头发;《洛阳迦南记》中狐媚截发的传说使得人心惶惶,只要看见街上有穿花衣服的女子,便以为她是狐媚。北齐时期,狐媚截发的传说甚至被载入史册。可见当时的狐魅截发传说已造成较大的恐怖氛围。

这种传说在唐代依然存在。

《太平廣記》卷四五〇引唐·牛肅《紀聞·靳守貞》載:「霍邑,古呂州也,城池甚固。……城既久遠,則有魅狐居之。或官吏家,或百姓子女姿色者,夜中狐斷其髮,有如刀截。……」

甚至传播到日本,并引起了恐慌。在日本鸟取县流传着一个民间传说,大意是说很久以前在立见岭这个地方住着一个狐狸,人称「阿顿女郎」,常截人发。

这种作祟方式,最早可见于东汉时期。

東漢·應劭《風俗通義·怪神篇》記老狸精被除,「發樓屋,得所髡人結百餘」,「結」作「髻」,都指人的髮髻。此事又載於《列異傳》。《搜神記》卷一八載此事作老狐。

《怪神篇》和《搜神記》卷一六都記汝陽西門亭有女鬼作崇,賓客止宿,「其厲厭者皆亡髮失精」。

《幽明錄》載「淮南郡有物髡人髮」,作案者是蝙蝠精,被殺後發現「屋簷下已有數百人頭髻」。

唐·段成式《酉陽雜姐》前集卷一六《廣動植序》亦云:「人夜臥無故失髻者,鼠妖也。」

看来大凡妖怪鬼魅都有截人发髻的情况。至于妖精鬼类截发的目的和动机,详情可见于《仙狐》篇。

妖狐作祟的形式——「纵火」

在古代,狐狸被视作吹火、纵火之兽,如此说法最早见于以下记载。

西晋·陈寿《三国志·魏书·管辂传》

輅在田舍,嘗候遠鄰,主人患數失火。輅卜,教使明日於南陌上伺,當有一角巾諸生,駕黑牛故車,必引留,為設賔主,此能消之。即從輅戒。諸生有急求去,不聽,遂留當宿,意大不安,以為圖己。主人罷入,生乃把刀出門,倚兩薪積閒,側立假寐。欻有一小物直來過前,如獸,手中持火,以口吹之。生驚,舉刀斫,正斷要,視之則狐。自此主人不復有災。

大约是由此开始,狐妖纵火的传说便开始流传了起来。纵观其纵火的动机,有些是莫名其妙的,有些则是明确地是为了报复,如《阅微草堂笔记·狐纵火》和《小豆棚·小莲》。

狐不止被认为有纵火的能力,甚至还被认为其本身就是一团火。

《閱微草堂筆記》卷八載:「見火光一道如赤練,自西南飛來。突墜於地,乃一狐。蒼白色,被創流血,臥而喘息。……復努力躍起,化火光投東北去。」

如此描写还有许多,都是说狐妖施展遁法时呈火光状。关于狐和火的问题,此处暂不多述。

妖狐作祟的形式——盗取金银财物

狐妖会为了讨好情人而盗窃他人财物,这一点至明始为突出。

明《七修类稿》多写狐妖摄取财物送给它所私通的人家,狐女赠张姓白金百两便是一例。

明《燕山丛录》卷八记德州狐妖惑周某妇,偷其他家之物给之,遂致周家巨富;又记上蔡袁氏,狐通其子妇,盗物致之,使袁家数世富足,也是例子。

值得注意的是,这里的行为对被盗财物的人来说虽然算是作祟,但实际上还常包含着对恩人感德报恩的另一层意思,例如《七修类稿》中张姓人救狐于犬下,所以狐妖才主动献身赠金。

《燕山丛录》中还记有京城逻卒救助醉卧在地的玄狐,于是狐每日致银五分以为取酒费,此例则不涉情爱,纯为报恩。

《耳谈类增》卷四《京师狐》也是同类故事。

妖狐作祟的形式——报复冒犯之人

或许是古老的瑞狐观念所发挥的作用,在一些狐妖作祟的故事里面,狐妖并非主动作祟,而是因为被人冒犯了所以才进行报复,与西汉《西京杂记》中的老白狐之作风颇为相似。

唐《广异记·李参军》中,狐妖赵门福和康三到唐参军家「求点心饭」,唐参军命奴以 剑刺之,刺伤了康三。

赵门福以其「无道」,发誓「修报」,但结果只是骚扰一番,并未伤人,比唐参军先来一剑的行为要仁义得多。

唐《朝野佥载》卷六中,主角王义方想以法术驱使群狐,结果惹怒了群狐,反遭骚扰致死。

虽然报复力度未免过重,但于王义方而言无疑是咎由自取。

妖狐作祟的形式——性作祟

从汉代开始出现「狐为妖兽」及六朝开始出现的「狐为淫媚之兽」的观念影响深远,妖狐奸淫、魅惑人类的故事形式应运而生。文人谈论狐妖,亦特别强调其作祟行为中的性要素。

这便为后来的志怪传说奠定了基调,致使大部分的狐妖故事都围绕着「淫」、「媚」二字发生,前者规定着狐的妖精本性,后者规范着狐的妖行性质— —即性淫、以色惑人、诱惑或骚扰人间男女,甚至对人类造成伤害。

或许「淫狐」和「狐媚」对人间男女的恶意并不重,但考虑到其行为大部分时候对人类带来的负面影响,它们其实都属于「妖狐」之类。

纵观唐宋小说,「淫狐」、「狐媚」的作祟方式主要有以下几种:

- 擅入人家淫惑未婚男女

淫狐:《廣異記·李元恭》、《會昌解頤錄·張立本》

狐媚:《廣異記·上官翼》、《廣異記·王黯》、《太平廣記·張例》

- 淫人妻妾

淫狐:《集異記·徐安》、《廣異記·長孫無忌》

- 盗掠美女美妇

淫狐:《廣異記·劉甲》

- 雄狐上门自荐为婿

淫狐:《廣異記·楊伯成》、《廣異記·賀蘭進明》、《廣異記·韋名府》、《廣異記·楊氏女》

- 雌狐为人妻

狐媚:《廣異記·李參軍》、《廣異記·王璿》、《廣異記·賀蘭進明》、《廣異記·李黁》、《廣異記·王黯》、《三水小牘·王知古為狐招婿》

- 雄狐买妻

淫狐:《大唐奇事記·昝規》

其实以上事例有一些也说不上是出于恶意的作祟行为,甚至算是狐妖对人怀有好感以示亲近、主动遵从人间规则的表现。

另外,考虑到唐代是个外族移民众多的开放时代,以及六朝文人偶尔「以狐喻胡」的表述习惯,部分故事背后所反映的情况似乎也挺耐人寻味的。

「狐魅疾」与「妖狐」

唐代尚无妖精采补之说和人妖殊途之类的观念,就算有也不是主流,所以在晋唐故事中,狐妖以性占有为目的蛊惑男女,有时候也没有表现出对对方有太大的伤害。

唐《古鏡記》中老狐精鸚鵡說:「變形事人,非有害也。」

这类形象较为温和的狐妖看上去似乎于人无害,但在许多时候却能使对方生病患疾。大约表现为「狂疾」,即精神病,症状是神志迷惑,喜怒不能自制。

《韋明府》中韋氏女「昏狂妄語」;

《張立本》中張氏女「狂呼號泣不已」;

《王黯》中王黯一會兒「發狂大叫」,一會兒「忽爾欣喜」;

《張例》中張例「時有發動,家人不能制」。

这种因被狐所媚而导致行为举止变得奇怪的情况,在古代会被认为是患了「狐魅疾」。

晋唐志怪小说之中还有一些莫名其妙地发生的惨剧,例如父子相残、兄妹相杀等。在这种类型的传说或故事中,狐妖往往被认为是,或被塑造成是一切的罪魁祸首。如以下所引三例:

- 东晋《搜神记》卷一八

此则故事中,老狸怪化作吴兴二男之父,以假充真,鸠占鹊巢,终使二男家破人亡。

- 宋《太平广记》卷四四七引《朝野佥载·张简》

此则故事中,野狐先化为张简,再化为其妹,致使张简兄妹真假难辨,终使张简误杀其妹。

- 宋《夷坚支·庚》卷六《谭法师》

此则故事中,老狐蛊惑故事人物黄翁的两个儿子,终使二人误杀其父,甚至还冒充二人之父与二人生活了一段时间。

——

此三则故事的创作年代分别是东晋、唐和宋。

其中妖狐作祟之目的莫名其妙,与淫狐和狐媚清晰的性蛊惑目的截然不同。或许妖狐只是出于一时贪玩,但其间接造成的后果却更为严重,由此更显其行为之恶劣。

考虑到现实中大概不可能存在狐妖,说不定把狐妖的存在抽去会更贴近真实一点。如此,则这些故事所呈现出来的,或可理解为患了精神病的人在失了智的情况下造成的一系列惨剧及表现。

已知古人有种将生活中遇到的莫名其妙的怪事都归咎于「妖狐作祟,狐魅为患」的习惯,则「狂疾」在古人的观念中约等于被狐魅惑。

而古人会认为这种奇异的精神状态是因为被惑者的精魄被妖魅所夺,所以失智而不能自制。

《太平廣記》卷四五三引《宣室志·裴少尹》載:「其子他疾雖愈,而神魂不足,往往狂語,或笑哭不可禁。高生每至,裴君即以此且祈之。生曰:「此子精魄,已為妖魅所繫。」

且一患「狂疾」,「医药无及」,发展下去便有可能病重身亡。

唐·張讀《宣室志》卷一《尹環》載,王御史的裨將「為狐魅病而卒」。

那么,妖狐作祟便出现了两种结果,一是仅仅被淫污骚扰,二是致病甚至死亡。后者的危害性为后世狐妖的进一步妖异化和禁忌化提供了基础。

如此,或许便能理解为什么在唐代狐妖故事中,唐人面对淫狐和狐媚会产生那么激烈的反应,甚至只要一旦发现,就会尝试屠灭它们。

毕竟这些故事之中的狐妖有些虽然看上去比较温和而人畜无害,但在古人的认知中,被惑男女的最终结果不少是患「狐魅疾」甚至失去性命。这种危害性便使得古人印象中的狐妖的形象显得特别恶劣和危险,从而加剧狐在文化语境下的邪魅化进程。

或许是因为在以往的传说故事中,受狐妖魅惑的人往往「喜怒不能自制」,所以清代狐妖小说中关于狐妖爱笑的说法颇多,具体可见于《聊斋志异》中对狐女婴宁和小翠的描写。

两位狐女都常嬉笑,就算斥责、诟骂、甚至「斧其门」,狐女们都唯有一笑。

《聊齋誌異·嬰寧》

有女郎攜婢,拈梅花一枝,容華絕代,笑容可掬。……遺花地上,笑語自去。……舉頭見生,遂不復簪,含笑拈花而入。……戶外嗤嗤笑不已。婢推之以入,猶掩其口,笑不可遏。……女忍笑而立,生揖之。……問:「妹子年幾何矣?」……女復笑,不可仰視。……生無語,目注嬰寧,不遑他瞬。……女又大笑……遽起,以袖掩口,細碎連步而出。至門外,笑聲始縱。……聞樹頭囌囌有聲,仰視,則嬰寧在上。見生來,狂笑欲墮。……女且下且笑,不能自止。方將及地,失手而墮,笑乃止。生扶之,陰捘其腕。女笑又作,倚樹不能行,良久乃罷。生俟其笑歇,乃出袖中花示之。……

《聊齋誌異·小翠》

王公夫婦,寵惜過於常情,然惕惕焉惟恐其憎子癡;而女殊歡笑,不為嫌。第善謔,刺布作圓,蹋蹴為笑。……責女,女俛首微笑,以手刓床。既退,憨跳如故……夫人怒,奔女室,詬讓之。女惟憨笑,並不一置詞。……公怒,斧其門。女在內含笑而告之……又以母久不至,意其非人。使夫人探詰之,女但笑不言。……

如此描写也见于其他狐妖,可见在大众印象中,狐妖狐仙都总是笑嘻嘻的。所以沾上狐气的人,即被魅惑的人也会一直莫名其妙地傻笑。

《聊齋誌異·冷生》

平城冷生,少最鈍,年二十餘,未能通一經。忽有狐來,與之燕處。每聞其終夜語,即兄弟詰之,亦不肯洩。如是多日,忽得狂易病:每得題為文,則閉門枯坐;少時,譁然大笑。窺之,則手不停草,而一藝成矣。脫稿又文思精妙。……每逢場作笑,響徹堂壁,由此「笑生」之名大譟。幸學使退休,不聞。後值某學使規矩嚴肅,終日危坐堂上。忽聞笑聲,怒執之,將以加責。執事官代白其顛。學使怒稍息,釋之而黜其名。……

这大概是人们从受狐惑的人的表现反推狐妖性格而得出的说法。

除了爱笑之外,历代笔记小说中的狐妖们还有好奇心重、好动、喜模仿、喜好游戏的性格特徵。

据说民间传说有农人早起耕地,将蓑衣草帽放在地上,后一探竟发现一黄鼠狼穿戴上了二物并学人走路。

虽然这则传说中的是鼬,但民间信仰中狐和鼬的表现差不多,或许狐也曾有类似的传说。

《聊斋志异·捉鬼射狐》中亦有描写一爱捉弄人的狐仙。祂闲得无聊便拿着盘子和碗在桌上转着玩,把正烧着的香拔下来,让香火的光在夜色中形成花缕,又把人的鞋子藏到屋檐上,使人找不到。

虽算是恶作剧,但似乎也无伤大雅。

清代笔记中描写的狐仙,还会像小孩子那样把高兴活不高兴的事情编成儿歌,随时唱上一两句。

《子不語·獵戶除狐》載:「少頃,聞樓上聚語聲,三間房內,老幼雜沓,鼓盤而唱曰:『主人翁,主人翁,千里客來,酒無一盅。』……富家延道士為驅除,方在外定議歸。樓上又唱曰:『狗道狗道,何人敢到!』」

不仅狐仙性如孩童,被狐仙所魅之人也同样如此。可见于《聊斋志异·贾儿》中所载。

「妖狐」与「邪魔外道」的象征关系

有的狐妖胃口不大,只是骗顿饭吃。

北宋《太平廣記》卷四四八引《紀聞·沈東美》

唐沈東美為員外郎。家有青衣,死且數歲。忽還家曰:「吾死為神,今憶主母,故來相見。但吾餓,請一餐可乎。因命之坐,仍為具食。青衣醉飽而去。及暮,僮發草積下,得一狐大醉。須臾,狐乃吐其食,盡婢之食也,乃殺之。

但更多的還是遇見僧人便化作佛,遇著道士便自稱仙,哄人禮拜供養的妖狐。

宋《太平廣記》卷四四七《僧服禮》

唐永徽中,太原有人自稱彌勒佛。……忽見足下是老狐,幡花旄蓋,悉是冢墓之間紙錢爾。禮撫掌曰:「彌勒如此耶?」具言如狀,遂下走。足之不及。

宋《太平廣記》卷四四七《大安和尚》

唐則天在位,有女人自稱聖菩薩。人心所在,女必知之……女詞屈,變作牝狐,下階而走,不知所適。

宋《太平廣記》卷四四九《焦練師》

唐開元中,有焦練師修道。聚徒甚衆。有黃裙婦人自稱阿胡,就焦學道術。經三年,盡焦之術,而固辭去。焦苦留之。阿胡云:「己是野狐,本來學術。今無術可學,義不得留。」焦因欲以術拘留之。胡隨事酬答,焦不能及。乃于嵩頂設壇,啟告老君。自言己雖不才,然是道家弟子。妖狐所侮,恐大道將隳。言意懇切。壇四角忽有香烟出,俄成紫雲,高數十丈。雲中有老君見立。因禮拜陳云:「正法已為妖狐所學,當更求法以降之。」老君乃于雲中作法。有神王于雲中以刀斷狐腰。焦大歡慶。老君忽從雲中下,變作黃裙婦人而去。

以上皆引自《广异记》,兩例写狐化为佛或菩萨,一例写化为老君。

《广异记》中还有一些同类故事,如《汧阳令》中化为文殊菩萨的天狐刘成、《唐参军》中化为佛的千年狐赵门福、《代州民》中化为菩萨的老狐。

它们之中,有的是不入流的狐妖冒充仙佛骗取供养;但亦有是道行深厚,自化而成的仙狐,体现着其善于变化之术的特征。

从其等冒充神灵的猖狂之态来看,妖类之中对仙佛神灵最为轻视的莫过于狐妖。唐宋之际的小说之中多见这种类型的故事。这种故事的诞生缘由或许与唐宋两代社会的宗教环境有关。

有唐一代是宗教气氛浓厚的时代,各种教派鱼龙混杂,妖狐化弥勒、菩萨、老君等类型的故事或许正反映出各种民间的淫祀邪教与道佛二教之间的斗争。

后世亦偶然能见到此类故事,相信是本于唐宋之说。朝鲜和韩国的古书中亦有类似故事,日本的狐文化更是直接与密教有着莫大联系,相信也有可能是受到唐宋两代狐妖化佛之说的影响。

此类故事使「妖狐」的邪性及神性得到强调,对后世故事及民俗观念的影响亦颇大。

明代出现了第一部以狐妖为主角的长篇通俗小说《三遂平妖传》,书名中的「妖」是指故事人物圣姑姑、左黜、胡永儿等一干妖人用左道邪术佐贝州王则造反之事。

关于王则起义,《宋史》卷二九二《王则传》中有详细记载,称之为「妖人」,故事中写王则妖党妖术,正承此而来。「妖」既有妖人妖术之意味, 但亦对应着圣姑姑等三只狐妖。如此,《平妖传》变成了一部描写狐妖作乱的狐妖小说。

此外,不知是这种现实与小说的对应过于深入民心,还是因为这种对应而导致「狐神」的神异性变得更强,明代竟真的出现了以狐道设教的教派。而从它们似道既佛的外在形态和图谋不轨的行为内核来看,倒也与唐宋妖狐类型故事所反映的情况颇为相似。

狐妖作祟的性质与狐的自然生态特征之间的对应关系

除了以上所述,狐妖还会做出骚扰人家,投瓦掷粪等程度较轻的作祟行为,与「狐魅」的作祟形式相似,大抵都不危及人性命。

一般而言,狐妖作祟并没有被说成是极为可怖的恶行。虽然狐妖似乎也吃人,但这种情况十分罕见,属于少之又少的个例,并不被大多数谈狐者所接受。

宋《太平廣記》卷四五一引唐《廣異記·崔昌》寫一老狐醉後「吐人之爪髮等」。

明·許仲琳《封神演義》第二十八回寫,九尾狐狸精妲己現元形尋人吃。

清末·醉月山人《狐狸緣》第四回寫,玉面狐妖吃童男。

从总体上看,狐妖作崇尚较平和,非如吸人魂魄、食人体肤之凶鬼恶煞。

这大约是因为毕竟是中型野兽。例来狐狸、狐兔并称,难以伤人,而且狐性被限定在「性淫」、「多疑」上,难以给人如虎狼般凶残的印象。

《太平廣記》卷四四二《廣異記·冀州刺史子》寫大白狼化美女嫁給冀州刺史子,把丈夫奴婢吃了個一干二淨。

同上書卷四二六引《會昌解頤錄·峽口道士》寫,峽口虎怪食九百九十九人。

野兽幻化为妖怪后,在习性上保持着某些一致性,这是志怪妖精体系中的一条妖化法则。

因此,狐妖的作崇相对温和,攻击性较弱,且往往被限定在淫男惑女、骗食盗物、骚扰捣乱的水平上,这是和狐的自然生态特征大有关系的。

狐的邪魅化进程中的催化剂——「狐」与「胡」的对应关系

自五胡乱华以来,六朝文人就喜欢在小说中「以狐喻胡」,这种情况直到唐代也依然存在。从南北六朝至隋唐的众多材料来看,当时社会上普遍存在斥胡人为野狐的文化习惯。而唐代发生的安史之乱也使「狐」与「胡」在文化层面上变得更为紧密。

踏入宋代,瑞狐文化彻底消亡,瑞狐连个人祥瑞都不再是,玄武龟蛇亦代替了九尾狐等瑞狐,成为了新的政治灵符。

当中既有承袭唐代的祥瑞观念的原因,也有宋代统治者排斥异族的关系。

《宋史·五行志四》載:「宣和七年秋,有狐由艮岳直入禁中,據御榻而坐,詔毀狐王廟。」

所谓艮岳,是宋徽宗于政和七年(1117)下令在京城开封东北隅筑的一座土山,后又名万寿山。良岳上的野狐窜人宫禁,坐在御榻上,这是不祥之事,宋徽宗故而下诏拆毁狐王庙以禳之。

《五行志》这一记载,实际是以狐喻胡,预示后来钦宗靖康元年(公元1126年)金兵攻陷京城。

《宋史·徽宗紀》宣和七年(公元1125年)九月也載有「有狐升御榻而坐」,以為妖異。

两宋自开国始便一直受到契丹、女真这些少数民族的军事威胁,汉人称之为「胡」。考虑到这点,「以狐喻胡」甚至「谈狐色变」的现象便很容易理解了。

南宋·委心子《分門古今類事》卷一三「讖兆門」上《殺狐之兆》載,契丹耶律在後晉少帝時陷京師,回師至恆州殺狐林病死。

「杀狐」原是「杀胡」的谶语,故有此应。

这种以狐应胡的谶应观念,加重了妖狐的不祥性质,所以当艮岳野狐堂而皇之坐在徽宗御榻上时,徽宗便下令毁掉狐王庙了。

关于「狐」和「胡」的对应关系之详情,还可参考以下文章:

- 《狐臭与胡臭》,陈寅恪

- <读陈寅恪先生《狐臭与胡臭》——— 兼论狐与胡之关系>,黄永年

- <《狐臭与胡臭》——兼论狐与胡之关系>补记,黄永年

- 《早期狐怪故事:文化偏见下的胡人形象》,王青

- 《「狐」与「胡」关系再探》「狐」与「胡」关系再探,刘永连

另外,也有说法指唐代狐妖形象中突然多出来的「善歌舞」的特徵与「胡」有关。

在唐代,中国与西域地区存在许多文化上的交流,其中从西域来的乐舞曾在社会上掀起一阵潮流,所以或许便由此形成了人们对胡人善歌舞的认识。当这种认识映射到故事中,自然便会体现在象徵着胡人群体的狐妖们的形象中。

九尾狐的沦陷与妖邪化

九尾狐是狐文化之中最为特殊的一个符号。

从汉代的「九尾神狐」到唐代的「九尾天狐」,九尾狐一直都是祥瑞和神圣的象征,是狐类整体在不可逆的邪魅化进程中的最后一块高地。但当狐的底层赤狐,以及同样曾为瑞兽的白狐和玄狐都已久堕为妖精后,九尾狐最后也难不免一同堕落。

狐类整体的邪化,连带着九尾狐也被彻底丑化,九尾狐甚至因为其在狐类之中至高无上的地位而直接堕落成邪异性最高的妖物。

在唐末宋初的敦煌地区,九尾狐会作为具有通天之能的怪禽异兽,站在白泽、钟馗的对立面,与之一起出现在驱傩仪式上。

敦煌寫卷P.2569 《兒郎偉》其三:「驅儺之法,自昔軒轅。鍾馗白澤,統領居仙。怪禽異獸,九尾通天。」

这也在一定程度上体现了九尾狐在当时人心中的形象已经出现了一定程度的邪化。

北宋真宗年间,真宗宠臣陈彭年被认为是奸臣,因此被同僚取了个外号叫「九尾狐」。

宋·田況《儒林公議》載:「陳彭年被章聖深遇,每聖文述作,或俾彭年潤色之……時人目為『九尾狐』,言其非國祥而媚惑多歧也。乃參毗宰政,未幾而亡。」

宋人赵令畴所著的《侯鲭录》记载钱唐一官妓从良之事,因此人性善媚惑,当时人称「九尾野狐」。

宋·趙令疇《侯鯖錄》卷八載:「錢唐一官妓,性善媚惑人,號曰九尾野狐。」

由此可知,九尾狐在宋代已经成了奸诈、妖媚的代名词。

宋朝南渡以后,因为靖康之乱,宋朝王室尊严扫地,国人脸上无光,在痛恨金人的同时连带着生活在北方的狐狸也被人讨厌。

九尾狐的形象继续下降为妖孽的位置,并成为了祸国殃民的代称。

葉適《習學記言》稱九尾狐為「妖狐也,示亡之徵焉。」

李綱《梁溪集· 贈蘇文權》:「預求補益三年艾,深識妖邪九尾狐。博物偉然窺子產, 濟時豈必愧夷吾。」

陸游《劍南詩稿·綿州錄參廳觀姜楚公畫鷹》:「妖狐九尾穴中國。」

九尾狐作为妖邪之物,明初时多有体现。

明初·李昌祺《剪燈餘話》卷三《胡媚娘傳》描寫妖狐胡媚娘被道士所伏,所書檄文中有「九尾盡誅,萬劫不赦」語。

明初·劉基《郁離子》卷上《九尾狐》寫:「青邱之山,九尾之狐居焉。將作妖,求髑髏而戴之,以拜北斗,而徼福於上帝。遂往造共工之台,以臨九邱。九邱十藪之狐畢集,登山而人舞焉。……行未至閼伯之境,獵人邀而伐之,攢弩以射其戴髑髏者。九尾之狐死,聚群狐而焚之,沮三百仞,三年而臭乃熄。」

上引寓言托九尾狐讽刺邪佞徼福之徒,九尾狐的妖物之性非常突出。

至迟在六朝北齐时期,妲己是九尾狐之说已经出现,到了北宋末年,此说甚至流传到日本与朝鲜。

康和三年(北宋徽宗建中靖國元年)《狐媚記》:「殷之妲己為九尾狐。」

关于妲己与九尾狐之结合,《狐媚》篇中亦有述。

这种说法流传到元代,开始体现在讲史话本《武王伐纣书》之中。其中出现的金色九尾狐,形象分明参考自唐代的九尾天狐,由此凸显出附身妲己的九尾妖狐妖性之剧。

明代小说《封神演义》把两者结合的更加完美。在狐妖文化中,妲己形象与九尾狐完美结合,达到诱惑、不祥、祸国殃民的高度统一。

从「妲己」与「邪化的九尾狐」在文化层面上的结合的那一刻起,以祸水亡国观为代表的「女祸观」便与「狐即胡」的观念便在祸国殃民这一点上产生了共鸣。

寄托在妲己身上的「尤物妖孽观」与狐身上隐含的古人对「胡」的厌恶忌惮,透过「九尾狐妲己」相互交融并合流,最终使得九尾狐的形象彻底妖邪化。

「九尾狐妲己」是多种文化符号的汇集点,狐媚形象、女色禁忌观念和女色亡国观念的都被集中在妲己身上,并共同发展到极致,并从此奠定了九尾狐狸精的基本特征,即雌化和高度的惑人性。

明·崇祯·碧山卧樵《幽怪诗谭》卷六《瓜步娶耦》写,洪武时窦明于瓜步遇媚娘拜月,悦而娶之生子,张真人过其宅见妖气甚重,挥剑斩之,乃一九尾狐。

这则小说可说是明代九尾狐故事的余波。媚娘本规规矩矩为人妻人母,之所以难逃厄运,只因为九尾狐妖气太重。

此后,随着女祸论对妲己的苛责,九尾狐最终亦如妲己一般被极度丑化,直接变成祸国殃民的灾兽和至淫至邪的邪秽妖物。时至今日,这种妖狐印象亦依然遗留在大众的心中。

结语

先秦时期的灵狐概念,从一开始便往瑞狐和妖狐两个方向发展。本篇所说的「妖狐」明显是基于「狐魅」观念发展而来。

因此,「狐魅」和「妖狐」作祟的目的有时候都莫名其妙的。实际上,这只是因为古人往往把生活中遇到的不寻常的怪事归咎于妖魅,现实世界中大概也不存在所谓妖魅的存在。

狐妖的妖异性,来自多个方面,不同因素,体现着历代出现过的文化变化现象。由此,狐妖亦承载着各种各样的文化观念,不过当中大概大部分都是偏向负面的。

人们对狐的印象亦因而变得恶劣,这种情况要直到清代才有所改善。

参考材料

《中国狐文化》P.59,71,86-99,127-128,149-155,161,李剑国

《狐狸信仰之谜》P.37-43,山民

《“边缘”之魅———文化视野中的古代狐精故事解读》

《九尾狐从祥瑞到妖异转变的思想内涵——以汉唐为中心的考察》张程